- トップページ >

- 天然スイス漆喰のお話

スイス漆喰が持つ不思議な力

世界でもっとも良質で高純度な石灰が採れる山、アルプス山脈。

そのアルプス山脈から採掘される「石灰岩」を原料に、スイス漆喰はできています。

アルプス山脈の「石灰岩」は、今から2~3億年ほど昔、地球上がほとんど海だった頃のサンゴやアンモナイトなどが堆積して形成されたものです。

ゆえにアルプス山脈は石灰岩の山脈といえるほどの良質な石灰岩でできています。

その石灰岩の中でも漆喰にできるほど良質な石灰岩はわずかです。

ほとんどはモルタルやセメントになります。

わずかな良質な石灰岩からできているのがスイス漆喰です。

アルプス山脈から採れる石灰岩は、水や空気をきれいにする浄化作用があり、あらゆる生命を守っています。

スイス漆喰は、化学物質の力を借りずに空気中の CO2 を吸収しながら結合し、大理石と同様に100年以上の耐久性と、住む人の健康を守る清潔な空間をつくります。

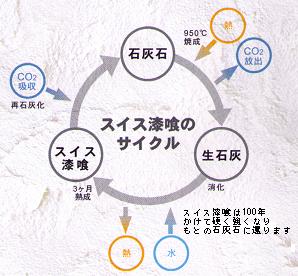

◆ スイス漆喰のサイクル

主成分が石灰から作られるスイス漆喰は、生まれてからあるサイクルを通して元の石灰岩に帰っていくサスティナブル(持続可能)でなおかつ、温暖化の元凶である二酸化炭素をも吸収してくれる優れた習性が知られています。

つまり、スイス漆喰は、再石灰化により住宅に強固な岩の壁を作るので、100年の耐久性があるのも道理です。

◆ アルプスの恵みと、300年変わらない製法

スイス漆喰は、生物のように呼吸しています。

有害物質を吸収分解する力は、スイスアルプスの石灰石と、300年以上変わらない製法に由来します。

スイスアルプスの純粋な石灰を、950℃の低温でゆっくり焼成することで細かく均一な粒子の生石灰を生成し、それを3ヶ月以上かけて水で熟成させスイス漆喰はできあがります。

そうしてできたスイス漆喰は、呼吸性が高く、柔軟性と硬さを持ち合わせた強固な壁をつくります。

ボンドなどの接着剤ではなく 「再石灰化」 という自然の力で固まっていきます。

そのため耐久性に優れ、メンテナンス周期も格段に伸びます。

現代の高温、短時間での製造では作ることのできない、素材の持つ力を充分に活かした漆喰なのです。

スイス漆喰って?

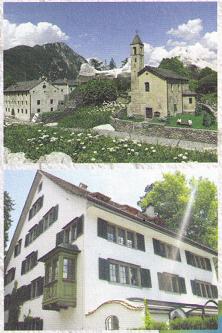

漆喰はヨーロッパ全域で3000年以上前から現在まで、ごく当たり前に使われる壁材ですが、アルプスの麓のスイス地方では特に、アルプスから豊富に産出する、高品質の石灰岩を原料にした漆喰を使うことが現在でも盛んです。

古代から、スイス漆喰の強い殺菌性や、湿気を過ごしやすくコントロールする調湿性、そして空気を浄化する機能は、暮らしをバランスよく健康に保つことが知られています。

海に囲まれた日本の漆喰と違い、スイス漆喰には海草などを入れません。

だから、石灰と石灰が直接結合し、ほとんど不純物なしに、元の石灰岩のようにとても堅く丈夫になるのです。

■主な特徴

・強いカビ殺菌性

・調湿性 / 消臭性

・有害物質吸収分解

日本の漆喰は、1400年以上前にシルクロードから渡ってきました。

しかし品質の良い石灰石があまり採れず、城や豪族の蔵など一部にしか使われませんでした。貝殻を漆喰にする技術が江戸時代にできてやっと一般のおうちでも使われるようになりました。一方ヨーロッパでは、3000年以上昔から使用されています。

その違いは、石灰石の「品質」と「量」。

アルプス山脈は石灰の塊。世界で最もキメの細かい石灰石が採れることで有名です。

また、日本の「水」は軟水で、スイスは硬水です。この違いで空気をキレイにする力がってきます。日本の漆喰はph8~9のものが多いのに対して、スイス漆喰はスイスアルプスの硬水によるph12.4の強アルカリ。スイス漆喰は、カビや雑菌の繁殖を抑える効果が高いのです。

スイス伝統の本漆喰 「カルクウォール」 の主成分と特徴

消石灰

石灰石を950℃で焼き、水を加えて消化させたもの。

亜麻仁油スタンドオイル

亜麻から採れる植物油。材料の伸び良くしたり水持ちを良くする。

コテで強く押さえると表面に浮き出て美しいツヤを出す。

ブナセルロース繊維

ひび割れを防ぐために使用するブナの木の繊維。

白く丈夫な古来からの原料。

石灰純度 96%

石灰の比率が多いとひび割れが起こりやすくなります。

そこで、ひび割れ対策として漆喰が完成してから熟成させます。

缶にペースト状で届けられるのは、開けたら直ぐ使えるためだけではなく、熟成させるためなのです。

匂いが消える?

スイス漆喰は、王家のお城など高貴な場所で、においや菌の繁殖を抑えたいときに使われてきました。

-その理由がスイス漆喰の強アルカリ性と吸収性です-

◆ 空気中の匂いの成分や有害な化学物質をスイス漆喰が吸着します。

◆ Ph12.4という他にはない強アルカリ性が、匂いの成分などの有機物を分解してしまいます。

だから、ワインそのものの薫り以外の匂いを避けたいワインセラーなどでよく使われるのです。

スイス漆喰のもつ自浄能力

汚れが気になります。

白はちょっと勇気がいるなぁ・・・

まっ白い外壁だとやはり汚れが気になるもの。

外壁の色を選ぶ際、「白い外壁」 はとても勇気の必要な色です。

しかし漆喰のおうちは、日本でも外国でも汚れがほとんど気にならないほど白く美しい姿を保っています。

そこで実験してみました。

スイス漆喰の 「コテ仕上げ」 と 「吹き付け」 をした板へコーヒーをかけて、屋外の雨のあたらない場所へ置きました。すると約2週間でコーヒーの汚れは落ちていったのです。

これは、太陽の紫外線×スイス漆喰の強アルカリ性の力により発揮される能力です。

※太陽のあたる時間が短い北側は多少汚れを落とす時間が延びます。

「天然100%」は、安全ですか?

スイス漆喰は、古代からスイス地方に伝わる漆喰を現代の製法で再現したものです。

合成樹脂などは一切含まず、スイスアルプスから産出する純度の高い石灰や、亜麻の花の油・アルプスの陶土・天然のセルロースなどを主成分とした天然成分だけで作られています。

しかし、天然だからといって安心はできません。

安全の概念は年々厳しく変わっています。

例えばアスベスト、天然素材で機能性が高く、当時は「夢の素材」と呼ばれて重宝されていましたが、それから30年後、大変な災害を起こしたことは、ご存知の通りです。

スイスウォール製品は、 「安全とは情報開示である」 と考えています。

だから定期的に世界最高の化学物質測定機関で成分安全試験を受けるだけでなく、すべての製品のすべての成分を完全公開しています。

「天然成分100%」 と 「完全成分明示」 だけが 「今日の安全」 だけでなく「10年後の安全」 も証明できる唯一の方法だと考え 「完全成分明示」 に徹底してこだわっているのです。

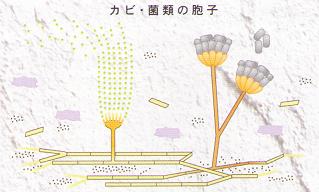

カビから健康を守る

アレルギーやシックハウス、喘息の原因は住宅の化学物質と言われていますが、実は化学物質と同じくカビが大きく影響しているのです。

カビは温度24度以上、湿度60%以上、Ph9以下のときに爆発的に発生し、室内に大量の胞子を放出します。

その胞子を人間が吸い健康被害になるのです。

でも、このカビの発生しやすい条件は日本では冬以外、一年中当たり前なのです。

では、そんな有害なカビを防ぐためにどうしたら良いのか?

それは太古からの知恵に答えがありました。

カビが大量発生するためにはもう一つの要素 「えさ」 が必要です。

エサがなくてはカビと言えども生きていくことはできません。

そのエサの一つが化学物質の合成樹脂です。

例えば塩ビクロスは空気を遮断するので結露を起こします。

合成樹脂を含んでいるので、ここに気温24度以上が加わると 「カビの大量発生」 の条件が整うわけです。

※塩ビクロスや土壁は一般的にPh9以下の酸性です。

では塩ビクロスの代わりに、壁に漆喰を塗ると?

漆喰の調湿性で結露を防ぎ、強アルカリ性がカビを完全に殺します。

もちろん天然100%ですから、エサである合成樹脂は含みません。

だから漆喰の壁、特に強アルカリ性の高いスイス漆喰は、強力にカビの発生を防ぐ効果を持つことが古代から知られているのです。

「呼吸する住宅」 はスイスから生まれました

「呼吸する住宅」は、今から60年前スイスで生まれて以来、健康で安全な住宅や暮らしを作る合言葉(バウビオロギー)として、世界の建築家に広がっています。

※バウビオロギーBAUBIOLOGYとは、BAU=家、BIOLOGY=生物学

元々は60年前のスイスを始めとする国々で、安全性を確認されないまま製造される化学品や建材、そしてそれらのために変わりつつある家造りや暮らしに警鐘を鳴らすために起こった運動なのです。

そんな運動も新建材ばかりで建てられる家造りをすぐには変えることができませんでした。

しかし、アスベストやシックハウスを始めとする、化学物質が起こす数々の公害や病気が頻発し続けて、初めて建築家達が「呼吸しない建材で建てる家の危険性」に気づき、「呼吸する住宅」の考えに基づいた住宅の重要性が知られ始めているのです。

では、 「呼吸する住宅」は、住まいをどう変えるのでしょうか?

戦前の日本の住宅は、木と紙と土で出来きていましたから、まさに呼吸する住宅だったのです。

しかし、戦後の住宅は塩ビクロスの壁紙、木のように見えるフローリング、不十分な断熱材などの結果、住宅に 『結露』 ⇒ 『カビ』⇒ 『カビの胞子による呼吸障害、ダニの大量発生』 などを起こしました。

でも、そんな新建材を呼吸する自然素材の漆喰や、本物の木のフローリングに変えることで、機械換気に頼ることなく結露、カビを防ぎ、カビのない健康な暮らしに変えるのです。

その上、「呼吸する住宅」 の考え方の中には 「自然素材の持つ色の癒し効果」 「本物の素材が持つ質感」などが暮らしにゆとりと満足をもたらす効果もあるのです。

住宅は、「第3の皮膚である」と言われるように、生き物のように呼吸する住宅が、住む人を健康にするということではないでしょうか。